#42 Liar Liar: Lügen und Betrug

Wie wir manipuliert werden: Von der Notlüge bis zum Deepfake

Wir alle lügen hin und wieder, aber was, wenn Lügen sich inzwischen digitalisiert haben und von Betrügern systematisch eingesetzt werden? Was ist eine Lüge überhaupt, und wie nutzen Betrüger sie online aus, um Betrug zu begehen? Sind Lügen in der digitalen Welt „normal“ geworden? Und gibt es typische Signale, die verraten, dass etwas nicht stimmt? In diesem Artikel betrachten wir anhand von realen Beispielen die verschiedenen Arten digitaler Lügen, von Fake-Profilen bis hin zu Deepfakes.

Eine weitverbreitete Form des Online-Betrugs sind Scams. Wer schon einmal etwas auf Ricardo oder Tutti verkauft hat, hat sicher schon von „Kleinanzeigenbetrug“ gehört. Seit Oktober haben die Betrüger ihre Masche noch weiter ausgefeilt. Bisher ging es nur um unsere Zahldaten, nun möchten sie mehr und verbreiten mit dieser Masche zusätzlich eine Schadsoftware, einen sogenannten „Info-Stealer“. Ein Kollege aus dem Incident-Response-Bereich bestätigt mir dieses Bild. Diese Malware liest alle sensiblen Daten aus, die sie auf unserem System findet, und nutzt sie gegen uns. Sie kann im Browser gespeicherte Login-Daten und Zahlungsdaten auslesen, Screenshots machen, um uns zu beobachten, oder Informationen über unsere Dateien und Inhalte heimlich an die Betrüger übertragen.

Empfehlungen zum Schutz sind: Keine Anhänge von potenziellen Käufern ungeprüft öffnen, Zahlungseingänge nur über offizielle Kanäle prüfen, sichere Zahlungswege verlangen, stets Systeme und Antivirus-Software aktuell halten und bei Verdacht den Computer sofort vom Internet trennen, Passwörter ändern und den Vorfall melden.

Es liegt jedoch an uns, diese Betrugsmasche zu erkennen und auf der Hut zu sein. Ist Lügen online normal geworden??

Kennt ihr noch den Film „Lügen macht erfinderisch”?

Die Handlung dreht sich um einen Mann, der als Einziger herausfindet, wie man lügen kann. Dies verändert sein Leben und das soziale Gefüge. Er wird also sozusagen vom Loser zum Gewinner, weil er Unwahrheiten erzählen kann und sich besser macht, als er ist. So wie ein Scammer es halt machen würde.

Die Wortwahl finde ich interessant: Erfinderisch.

Denn sie verdeutlicht auch, dass man eine gewisse Vorstellungskraft benötigt, um lügen zu können. Ich behaupte mal, dass wir alle zu Beginn unseres Lebens gelogen haben. Das gehört einfach zum Kindsein dazu. Solche harmlosen und spielerischen Lügen sind ein Teil der Kindheit, in der wir die Wirklichkeit erproben und unsere Fantasie ausdrücken. Ab einem gewissen Alter beginnen wir auch, unsere Eltern zu pröbeln. Wir erzählen kleine Spasslügen und Unwahrheiten, um herauszufinden, wie Erwachsene darauf reagieren. Es ist ein Experiment, bei dem das Kind erkundet, ob die Realität durch Aussagen beeinflussbar ist und ob andere erkennen, wenn es nicht die Wahrheit sagt. Dabei vermischen Kinder oft Fantasie und Realität, erzählen erfundene Geschichten, was auch dazu dient, die Perspektive anderer zu verstehen (Theory of Mind). Irgendwann hören wir damit auf oder reduzieren es, wenn wir verstehen, dass Ehrlichkeit zu Vertrauen gehört und Lügen erkannt werden können.

Was ist eine Lüge?

Im Lexikon wird eine Lüge als „eine Aussage, die durch drei Eigenschaften gekennzeichnet ist: (1) Sie widerspricht den Tatsachen, (2) sie steht in einem beabsichtigten Widerspruch zur Überzeugung des Sprechers und (3) sie bewirkt gezielt falsche Vorstellungen beim Hörer.“ (spektrum.de, 2025)

Das bedeutet, dass mehrere Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine Aussage als Lüge gilt. Einerseits muss sie erfunden sein, andererseits muss eine Absicht dahinterstecken. Wichtig ist auch, dass sie beim Empfänger eine falsche Vorstellung auslöst.

Gewisse Formen der Lüge sind ethisch zulässig, beispielsweise als Scherz oder aus Höflichkeit. Wer den oben genannten Film gesehen hat, kann das gut nachvollziehen. Ein Beispiel aus dem Film zeigt, dass zu viel Ehrlichkeit wehtun kann:

Es ist das erste Date von Mark mit Anna. In dieser Welt, in der niemand lügt, sagt Anna Mark sehr unverblümt, dass sie ihn aufgrund seines Aussehens und seiner schlechten finanziellen Situation nicht attraktiv findet und keinen weiteren Kontakt wünscht. Der Film zeigt somit auf humorvolle, aber auch nachdenkliche Weise, dass Ehrlichkeit zwar wichtig ist, ohne Taktgefühl und Empathie jedoch auch brutal und verletzend sein kann.

Was mir die Serie „Lie to Me” über das Lügen beibrachte

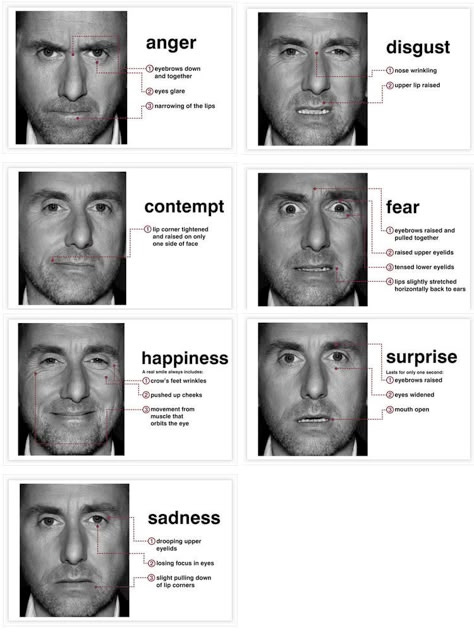

In der Serie „Lie to Me” kann der Protagonist anhand körperlicher Merkmale und Mikroexpressionen erkennen, ob jemand lügt. Mikroexpressionen sind extrem schnelle, unwillkürliche Gesichtsausdrücke, die meist nur für wenige Millisekunden sichtbar sind. Sie zeigen authentische Emotionen, bevor diese bewusst kontrolliert oder unterdrückt werden können. Sie gelten als universelles Phänomen und sind in allen Kulturen gleich. Mikroexpressionen können darauf hindeuten, dass Personen ihre wahren Gefühle verbergen oder unter Druck stehen. Paul Ekman war bekannt für seine Forschung zu diesen kurz ersichtlichen Mini-Gefühlsausdrücken und er stellte sieben universelle Emotionen fest: Ekel, Wut, Furcht, Traurigkeit, Freude, Überraschung und Verachtung.

Beobachter:innen können geschult werden, diese zu erkennen, und in Videoaufnahmen können sie deutlich gemacht werden. In der Serie ist Dr. Cal Lightman der Protagonist ein Experte dafür und ihm werden fast übersinnliche Fähigkeiten zugeschrieben. Was natürlich etwas überzogen ist.

Beispiele für Mikroexpressionen sind:

Kurze, unwillkürliche Mimik, wie das schnelle Hochziehen der Augenbrauen oder das Zusammenziehen der Nasenflügel

Faltenbildung am Augenrand, die durch unterdrückte Gefühle entsteht

Mundwinkel, die kurz nach unten gezogen werden, was Angst oder Misstrauen signalisieren kann

Asymmetrische Gesichtsausdrücke, z. B. eine einseitig hochgezogene Lippe als Zeichen von Verachtung

Zornesfalten zwischen den Augenbrauen bei Wut

Weit geöffnete Augen und hochgezogene Augenbrauen bei Angst oder Überraschung

Ganz kurzes Nasenrümpfen als Ausdruck von Ekel

Die Psychologie hinter der Täuschung: Wie Betrüger:innen denken

Auch in der virtuellen Welt sind Betrüger mit ihren Lügen aktiv. Zwar können wir dort nur schlecht auf Mikroexpressionen achten, die sie verraten, doch es gibt gewisse Techniken, die sie gerne anwenden, um uns etwas vorzugaukeln:

Sympathie erzeugen: Bei Romance-Scams geben sich Betrüger als liebevolle Partner aus, bauen Vertrauen auf und erlangen so Zugang zu Geld oder Informationen.

Fiktive Identität: Fake-Profile in sozialen Netzwerken oder Dating-Apps, die der eigenen Zielgruppe ähneln, um Nähe und Vertrautheit zu schaffen

Autorität vortäuschen: Fake-Anrufe von „Bankmitarbeitern“ (Telefon-Spoofing), die behaupten, das Konto sei gefährdet, erzeugen den Anschein von Dringlichkeit und Kontrolle.

Ein Fall von gefälschten IT-Support Calls führte dazu, dass Mitarbeitende von Salesforce durch einen Voice Phishing Angriff dazu verleitet wurden, eine manipulierte App zu autorisieren und sensible Unternehmensdaten preiszugeben. Die Angreifer nutzten Social Engineering am Telefon:

Sie recherchieren dabei gezielt nach Mitarbeitenden mit Salesforce-Zugriff und geben sich am Telefon als IT-Support oder Salesforce-Spezialisten aus. Oft nutzen sie dazu Stimmimitation oder Voice-Cloning. Sie behaupten, dringende technische Probleme lösen zu müssen, und bitten die Opfer, eine vermeintlich „offizielle” App zu autorisieren. Dies erfolgt oftmals unter Zeitdruck und mit einschüchternden Szenarien. Nach erfolgreicher Freigabe extrahieren die Angreifer vertrauliche Geschäftsdaten aus Salesforce und häufig auch aus weiteren verbundenen Cloud-Diensten.

Reziprozität: Kostenlose Gutscheine oder Gewinnspiele als Köder, um im Gegenzug persönliche Daten abzufragen oder Käufe auszulösen

FOMO (Fear of Missing Out): Phishing-Mails mit „Nur noch heute“, oder „Begrenztes Angebot“-Hinweisen, die zum schnellen Handeln verleiten

Knappheit: Fake-Onlineshops, die begrenzte Stückzahlen vortäuschen, um irrationalen Kaufdruck zu erzeugen

Geschichten, die Stress erzeugen: Fake-Botschaften von Behörden über angebliche Kontosperrungen oder Strafgelder, die Angst und Hektik auslösen

Konsens/sozialer Beweis: Gefälschte Rezensionen und Testimonials auf betrügerischen Verkaufsseiten schaffen durch scheinbare Zufriedenheit anderer Kunden Vertrauen

Wie Ruth in ihrem Buch „Nichts gegen eine Million” berichtet, nutzen Investment-Scammer, die sich als vertrauenswürdige Berater einschleichen, solche Prinzipien aus.

Ruth hat mir im Podcast, Folge 6 von ihrem persönlichen Berater erzählt. Er betonte immer wieder, dass er die gleichen Werte wie sie habe, auf Ehrlichkeit setze und ebenfalls zwei Kinder habe. Er zeigte sich sehr fürsorglich und aufmerksam ihr gegenüber. Das war alles gelogen.

Anlagebetrüger sind oft äusserst charismatisch und wenden verschiedene Techniken an, um Nähe und Vertrauen zu erzeugen. Zunächst bauen die Betrüger eine fiktive Identität als erfahrene Finanzexperten auf und gewinnen gezielt Sympathie. Sie nutzen Humor und Gemeinsamkeiten (zum Beispiel aus der gleichen Region oder mit ähnlichen Interessen) und treten als verlässliche, hilfsbereite Berater auf, die das „Wohl” des Kunden an erste Stelle setzen.

Sie vermitteln Autorität durch vermeintliche Qualifikationen oder Branchenkontakte und üben Druck aus, indem sie exklusive, zeitlich begrenzte Investmentchancen präsentieren („FOMO“). Oft spielen sie mit dem Reziprozitätsprinzip, indem sie kleine „Geschenke” oder kostenfreie Analysen anbieten, um ein Gefühl der Verpflichtung zu erzeugen. Weitere verbreitete Methoden sind das Erzeugen von Stress („Sie müssen jetzt handeln, um Ihr Geld zu retten“) und die Nutzung von gefälschten Belegen und Referenzen als sozialer Beweis.

Diese Betrüger sind oft schwer zu erkennen, da sie genau wissen, wie sie die psychologischen Schwachstellen ihrer Opfer ausnutzen. Sie sind Experten darin, falsche Freundschaften und Loyalitäten aufzubauen. Gerade deshalb ist es wichtig, vorsichtig zu sein, unabhängige Beratung einzuholen und Angebote kritisch zu hinterfragen.

Deepfakes, die neue Art zu Lügen

Eine weitere Form der digitalen Lüge sind Deepfakes. Deepfakes „lügen“ uns heute in vielfacher Form an, indem sie täuschend echte audiovisuelle Fälschungen erzeugen, die kaum von der Realität zu unterscheiden sind. Dabei werden Videos, Stimmen und Bilder manipuliert oder komplett neu erstellt, sodass jemand etwas sagt oder tut, was er nie gesagt oder getan hat. Das können sein:

Gefälschte Videokonferenzen, in denen Betrüger beispielsweise als CEO auftreten und Mitarbeiter anweisen, hohe Geldbeträge zu überweisen (ein Angestellter überwies beispielsweise 25 Millionen US-Dollar an Betrüger).

Manipulierte Telefonanrufe mit realistisch nachgeahmten Stimmen von Vorgesetzten, die dringend eine sofortige Handlung fordern, beispielsweise um Konten zu schützen oder Geld zu transferieren.

Deepfake-gestützte Social-Engineering-Angriffe via E-Mail, SMS oder WhatsApp, die vermeintlich von vertrauenswürdigen Personen stammen, um Zugangsdaten oder Geld zu erbeuten.

Desinformationskampagnen mit falschen Videos prominenter Persönlichkeiten dienen dazu, die Öffentlichkeit oder die politische Stimmung zu manipulieren.

Ein Beispiel für eine solche Kampagne meldete das BACS im September 2025: Dabei ging es um eine Vielzahl von Fällen von Deepfake-Betrug. Es kursierten gefälschte Videos und Werbeanzeigen, in denen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter angeblich betrügerische Investitionsplattformen befürwortete.

Die Deepfakes sahen aus wie echte Interviews und sollten das Vertrauen in die Amtsträgerin ausnutzen, um Menschen dazu zu verleiten, auf betrügerischen Plattformen zu investieren.

Diese Art von Deepfakes ist in der Regel auf den ersten Blick erkennbar, denn sie weisen Merkmale auf wie:

Schlechte Lippensynchronisierung

Falsche Betonung und sehr monotone Stimme

Ausdruckslose Clips und eine Körpersprache, die nicht übereinstimmt

Oft auch schlechte Qualität der Clips

Quellen sind keine offiziellen Webseiten oder die Clips werden als Werbung geschaltet

Was tun? Wir können uns eine bestimmte Frage stellen

Nicht jede Lüge ist böse, aber jede Lüge verfolgt ein Ziel. Das ist der Schlüssel, um sie zu erkennen.

Ein Kollege, Chris Eckert, aus dem Bereich des ethischen Social Engineering hat mir in der Podcast-Aufnahme für Folge 9 einmal den Tipp gegeben, sich immer zu fragen, warum diese Person das jetzt sagt. „Was ist ihr Ziel?” „Warum fragt mich diese Person jetzt so etwas?” Die meisten Leute beginnen einfach zu sprechen und beantworten die Frage. Auch von fremden Personen. Man reagiert, anstatt sich bewusst zu fragen: „Wieso fragt mich diese Person das jetzt und was will sie damit erreichen?”

Wenn wir mehr hinterfragen, was die Intention dahinter sein könnte, bringt uns das auf einfache Weise dazu, kritischer zu denken.

Was würdet ihr anfügen?

Bis bald!

Jill

Quellen:

Ekman, P., & Havener, T. (2011). Ich weiß, dass du lügst: Was Gesichter verraten (H. Mania, Übers.). Rowohlt Taschenbuch.

Fake IT support calls hit 20 orgs, end in stolen data. (o. J.). Abgerufen 18. Oktober 2025, von https://www.theregister.com/2025/06/04/fake_it_support_calls_hit/

Lie to me! S01E01 opening scene. (2015, Dezember 17). [Video recording]. https://vimeo.com/149328139

Lüge. (o. J.). Abgerufen 17. Oktober 2025, von https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/luege/1245

Lügen macht erfinderisch. (2024). In Wikipedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BCgen_macht_erfinderisch&oldid=249352126

Merten, J. (2021). Basisemotionen im Dorsch Lexikon der Psychologie. https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/basisemotionen

Mikroexpression. (2023). In Wikipedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikroexpression&oldid=239530827

„Nichts gegen eine Million—Die wahre Geschichte eines Online-Betrugs“ online kaufen. (o. J.). Abgerufen 17. Oktober 2025, von https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1070909445

online, heise. (2025, Juni 5). Voice phishing against Salesforce users: Data theft and blackmail. Security. https://www.heise.de/en/news/Voice-phishing-against-Salesforce-users-data-theft-and-blackmail-10433431.html

Paul Ekman. (2025). In Wikipedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Ekman&oldid=260217817

VBS, E. D. für V., Bevölkerungsschutz und Sport. (o. J.-a). Investmentbetrug. Abgerufen 17. Oktober 2025, von https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/cyberbedrohungen/investmentbetrug.html

VBS, E. D. für V., Bevölkerungsschutz und Sport. (o. J.-b). Woche 31: Die psychologischen Tricks der Betrüger. Abgerufen 17. Oktober 2025, von https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/aktuell/im-fokus/2025/wochenrueckblick_31.html

VBS, E. D. für V., Bevölkerungsschutz und Sport. (o. J.-c). Woche 35: Betrug mit bekannten Persönlichkeiten – Die Schattenseiten der künstlichen Intelligenz. Abgerufen 17. Oktober 2025, von https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/aktuell/im-fokus/2025/wochenrueckblick_35.html

VBS, E. D. für V., Bevölkerungsschutz und Sport. (o. J.-d). Woche 40: Kleinanzeigen-Phishing – Angreifer verteilen neu Schadsoftware statt nur Phishing-Links. Abgerufen 17. Oktober 2025, von https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/aktuell/im-fokus/2025/wochenrueckblick_40.html

Victims of romance fraud tricked out of £106m last year. (2025, Oktober 17). https://www.bbc.com/news/articles/c24l5301gg8o

Wenn das Kind lügt—Www.wireltern.ch. (o. J.). Abgerufen 18. Oktober 2025, von https://www.wireltern.ch/artikel/wenn-das-kind-luegt-0120

Wick, J. (2025a, Oktober 12). Folge 6: Love Scam, Investment Scam, Recovery Scam - was noch? https://www.newsletter.jillwick.com/p/folge-6-love-scam-investment-scam

Wick, J. (2025b, Oktober 12). Folge 9: Wirtschaftsspionage, Social Engineering und Cyberabwehr. https://www.newsletter.jillwick.com/p/folge-8-wirtschaftsspionage-social